Hendrichs Wanderung 19221922 folgte Franz Hendrichs dem Lauf der Wupper in Richtung Quelle und hielt auch an diesem Kotte inne. Hier seine Aufzeichnungen:

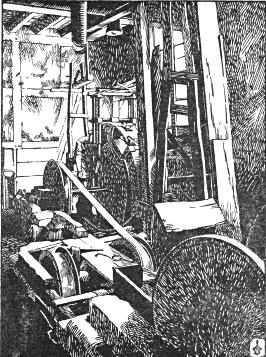

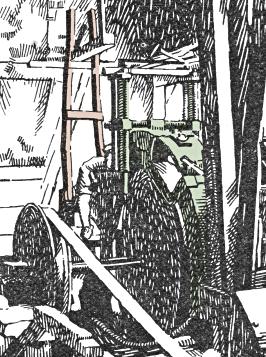

UNTENFRIEDRICHSTALER KOTTEN»Der nächste Kotten auf unserm Wege ist, wie Abb. 12 zeigt, der Untenfriedrichstaler oder Neue Friedrichstaler oder nach seinem früheren Besitzer auch Brochskotten genannt. Der Kotten, den uns Abb. 12 wiedergibt, mit seinen ununterbrochenen Fensterreihen auf den Langseiten und dem nach außen verlegten Zugange zum ersten Stockwerk ist neueren Ursprungs, d.h. im Verhältnis zu den bisher betrachteten und dem Obenfriedrichstaler Kotten. Er ist noch nicht mit in der Karte von Plönnies (1715) aufgeführt; dagegen geht aus der noch erhaltenen Urkunde*) über die dem Georg Ernen und seinem Sohn 1747 erteilte Bauerlaubnis hervor, daß dieser Kotten immerhin auf ein Alter von 175 Jahren zurückblicken kann. Die Pachtabgabe betrug jährlich einen Goldgulden. Wertvoll ist ein Einblick in den Kaufvertrag**) aus dem Jahre 1756, wonach der Sohn des Erbauers, Georg Wilhelm Ern, die Hälfte dieses Kottens an seinen Verwandten Johan Peter Ern zum Kaufpreis von 336 Reichstaler veräußerte. Der Wert des ganzen Kottens hat also damals 672 Taler betragen.

*) Staatsarchiv Düsseldorf: Siehe Anhang 4.

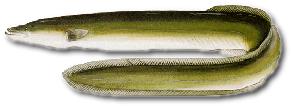

Aus den auf diesen Kauf folgenden Jahren sind mancherlei

Streitschriften vorhanden, die sich mit der Fischereigerechtsame in

der Nähe dieses Kottens befassen und uns einen guten Anhalt

dafür geben, welche Bedeutung man damals dem Fischfang in

der Wupper beimaß. Der schon erwähnte Schleifermeister Georg

Wilhelm Ern war zugleich Fischpächter des Frh. von Westerholt auf

Haus Nesselrode und besaß in dieser Eigenschaft unbestritten das

Recht, in der Wupper mittelst vier "Fließen" Fische zu fangen.

Als aber dieser Georg Wilhelm Ern dazu überging, in dem zu

dem Kotten führenden Obergraben einen sogenannten Selbstfang

*) Staatsarchiv Düsseldorf: Siehe Anhang 6. Wie dieser langwierige Streit ausgelaufen ist, ist aus den Akten des Staatsarchivs nicht festzustellen. Nach Angaben des verdienten bergischen Forschers Oligschläger soll indes Frh. von Westerholt bei der Düsseldorfer Beschwerdeinstanz obgesiegt haben und schließlich der Sohn des alten Ern nach Düsseldorf ins Gefängnis abgeführt worden sein, weil er gedroht hatte, den Freiherrn zu erschießen. Wichtiger als die Einzelheiten dieser Vorgänge erscheint uns die lebhafte Anteilnahme, die sowohl die Grundherrschaften wie die Schleifer an der Fischerei nahmen und die auf einen erheblichen Fischreichtum der Wupper in damaliger Zeit schließen läßt. Schon bei den ersten Nachrichten über Solingen finden wir eine Bezugnahme auf die Fischerei in der Wupper, und zwar scheint die Abtei Altenberg ihre Hand vornehmlich und frühzeitig auf diese Gerechtsame gelegt zu haben, wo sie nur konnte. Dann erfahren wir 1405, daß der bereits erwähnte Ritter Heinrich Flecke von Nesselrode von dem damaligen Herzog Adolf vom Berg mit dem Rechte zur Fischerei in der Wupper auf der Leichlinger Seite belehnt wurde*). Seine Gerechtsame erstreckte sich "ym Kirspel van Leichlinegen die angande is an flecken van der moelen vysscheryen bis boven Leysyffen an die waen vurt weirende die vns Jeerlichs vier marck Brabantz zo doin plach an hoynren off an gelde," d.h. in freier Übersetzung: Im Kirchspiel Leichlingen, bei der Fischerei des Flecke von der Mühlen anfangend bis zum Fischwehr oberhalb Leysiefen**). Sie pflegte uns jährlich vier Mark brabanter Währung an Hühnern oder an Geld einzubringen.

*) Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 24, Köln 1872

Seite 302/303. Als Eigentümer des Untenfriedrichstaler Kottens traten im 19. Jahrhundert neben den Familien Ern die Familie des Schwertschleifermeisters Johan Daniel Melchior auf. Beide zeigten im Jahre 1848 an, daß sie das Stauwehr instand setzen und ein größeres Wasserrad einbauen wollten, offenbar um das hier von je her bescheidene Gefälle besser auszunutzen. 1899 gewahren wir den Segensreichen, wenn auch von den Beteiligten infolge seines energischen Vorgehens nicht grade angenehm empfundenen Einfluß des damaligen Gewerbeinspektors Czimatis*), der sich allen Widerständen zum Trotz für die Durchführung einer Anzahl gesundheitsfördernder und unfallverhütender Vorschriften in den Kotten erfolgreich eingesetzt hat. Bei einer Besichtigung *) Jetzt Oberregierungsrat im Preußischen Handelsministerium. des Untenfriedrichstaler Kottens hatte er festgestellt,*) daß der Absaugekasten undicht, der Schleifstaub nicht genügend aufgefangen und die vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen für die Schleifsteine noch nicht vorhanden waren. Der damalige Haupteigentümer Julius Ern beantragte daraufhin zur Erfüllung dieser Vorschriften eine Frist bis Ende 1900, da es ihm nicht eher möglich sein würde, die Mittel hierfür aufzubringen.

Unsere Abb. 13 zeigt uns einen besonders großen Stein mit der 1900 von den Schleifern Ern und Hartkopf gemeinsam geschaffenen Schutzvorrichtung. Zwei senkrecht stehende schwere Schrauben tragen die Schutzhaube und ermöglichen zugleich deren bequemes Nachstellen, sobald der Stein durch die Schleifarbeit im Durchmesser abnimmt. Auch jetzt schleift in diesem Kotten einer vom alten Schleifergeschlecht der Ern und zwar große Messer, Speckmesser, Farbmesser u. dgl, während an den übrigen Arbeitsstellen Schwerter und große Scheren geschliffen werden. Das Bild gibt die eigenartige Haltung der Solinger Schleifer vor dem großen Stein getreulich wieder. Der Schleifer lehnt sich gegen den schrägen Sitz des an der Decke befestigten leiterartigen Gestells, des "Wittstohls", indem er die Klinge mit Hülfe des Ortspohns gegen den Stein drückt. Dieses geschieht mit Hülfe der "Schliepblottschen", eines mit Lederstücken versehenen Holzschutzes, der sich den Unterschenkeln anpaßt und auf den Holzschuhen ruht. Auf diese Weise ermöglicht es der Schleifer, beim Druck der Klinge gegen den Stein ein Mehr oder Weniger an Körpergewicht zur Geltung zu bringen. Zugleich gibt der Schleifer - und darin liegt das Wesentliche seiner Geschicklichkeit - dem Ortspohn und damit der zu schleifenden Klinge eine Eigenbewegung, eine hin- und hergehende Drehung, um die eigenartig gewölbte Fläche zu erzielen, die von einer guten Klinge verlangt werden muß. Das hat zugleich den Vorteil, daß nicht eine Stelle des Stahls mit dem Stein dauernd in Berührung kommt und an Härte einbüßt, was sonst trotz des Wasserzuflusses leicht eintreten würde. Dieses erste Schleifen nennt man das Weißschleifen oder "Witten". Es folgt das eigentliche Scharfschleifen, das Abrunden nach der Schneide hin, das sogenannte "Abmachen" in einem besonderen Arbeitsvorgang. Hierzu begibt sich der Schleifer auf die andere Seite des großen Steines, um stehend ohne besondere Vorrichtung die Klingen von Hand gegen den Stein zu halten. Ein Faß beim Schleifstein ist das Zubehör der sehr einfachen Wasserzufühung. Quer durch den Raum, möglichst nahe am Boden, ist die vom Wasserrade angetriebene Welle angeordnet und, um Unfällen vorzubeugen, mit einem Holzaufsatz bedeckt. In dem Boden sind an den Arbeitsstellen je nach Größe der Steine Aussparungen, "Schleiftröge" angebracht. Von alters her ist der Schleifer kein Freund der Schrauben. Um so lieber greift er zum Hammer, um seine Keile anzutreiben.« *) Akten der Stadt Höhscheid. Soweit die Schilderung von Franz Hendrichs. Manchmal habe ich den Eindruck, als ob an seinem Text Kürzungen vorgenommen wurden. Einige Beschreibungen gehen bis ins kleinste Detail, an anderer Stelle fehlt plötzlich der Zusammenhang. Beispiel: 1899 .. Segensreichen. Muss gestehen, dass ich an dieser Stelle Verständnisschwierigkeiten habe. Ein andere Quelle schreibt zu diesem Thema: "1895 mußte der damalige Gewerbeinspektor Czimatis bei einer Begehung des Untenfriedrichstalerkottens feststellen, daß Schutzeinrichtungen gegen Unfälle und Staubentwicklung nur unzureichend vorhanden waren. Im Jahre 1898 erließ er eine Polizeiverordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf, die neben allgemeinen hygienischen Bestimmungen auch die Einführung von Absauganlagen vorsah." Dieser Beitrag bringt etwas Licht in die Vergangenheit. Leider schweigen beide Autoren zu den benutzten Quellen, Hendrichs gibt wenigstens Andeutungen preis (Akten der Stadt Höhscheid).

»Als am 1. März 1899 Gewerberat Dr. Ludwig Czimatis nach Solingen kam, um hier die staatliche Gewerbe-Inspektion zu übernehmen, stand er vor der schweren Aufgabe, die "Schleiferei-Verordnung" vom 30. Juni 1898 in den hiesigen Betrieben zu verwirklichen. Die Verordnung sah in der Hauptsache Staubabsauge- und Schutzvorrichtungen für die Schleifsteine vor. ...« So langsam verstehe ich nichts mehr. Einmal heißt es, er habe diese Verordnung erlassen, später war er nur für die Durchsetzung zuständig. Putsch datiert die Verordnung auf den 3. Juni 1898, Weber auf den 30. Juni 1898. 150 Jahre nach den Geschehnissen erinnerte Friedrich Wieden an den Fischereistreit. 2004 gibt es einen anderen Anlass ...

Czimatis, Dr. phil. Ludwig (*26.1.1861 - †21.11.1942),

Gewerbeinspektor und Vorsitzender des Königlichen Gewerbegerichtes in Solingen (1899-1908).

Heute gibt es zu seiner Erinnerung in der Solinger City ein Czimatis-Denkmal, dort wo Goerdeler- und Wupperstraße zusammentreffen und vormals der Wupperplatz war.  "Ich arbeite noch heute; wenn der Czimatis nicht gewesen wäre, dann wäre ich längst tot!"

|

für Aale oder, wie man früher sagte, "Öhle", in großem Maßstabe

anzulegen, da entbrannte ein heftiger Streit zwischen Frh. von

Westerholt und Georg Wilhelm Ern einerseits und dem Grafen

von Mirbach, dem die Fischereigerechtsame auf dem rechten Ufer

zustand, und Johan Peter Ern andrerseits. Ein solcher Aalfang war

ein großer Kasten mit einem Lattenboden, durch den das fließende

Wasser, also bei geöffneter Schleuse oder "Schütt", hindurchlief,

während die Aale auf dem Lattenrost liegen blieben oder sich in

einem besonderen Behälter fingen. Zunächst gelang es Johan Peter

Ern, von Vogt und Rat des Schleiferhandwerks im Jahre 1785

einen Beschluß herbeizuführen, wonach der Selbstfang aus dem

Obergraben entfernt werden sollte. Kaum war dies geschehen, so

legte die Gegenseite beim Obervogtsverwalter in Solingen Berufung

ein. Johan Peter Ern brachte dagegen an dieser Stelle eine

für Aale oder, wie man früher sagte, "Öhle", in großem Maßstabe

anzulegen, da entbrannte ein heftiger Streit zwischen Frh. von

Westerholt und Georg Wilhelm Ern einerseits und dem Grafen

von Mirbach, dem die Fischereigerechtsame auf dem rechten Ufer

zustand, und Johan Peter Ern andrerseits. Ein solcher Aalfang war

ein großer Kasten mit einem Lattenboden, durch den das fließende

Wasser, also bei geöffneter Schleuse oder "Schütt", hindurchlief,

während die Aale auf dem Lattenrost liegen blieben oder sich in

einem besonderen Behälter fingen. Zunächst gelang es Johan Peter

Ern, von Vogt und Rat des Schleiferhandwerks im Jahre 1785

einen Beschluß herbeizuführen, wonach der Selbstfang aus dem

Obergraben entfernt werden sollte. Kaum war dies geschehen, so

legte die Gegenseite beim Obervogtsverwalter in Solingen Berufung

ein. Johan Peter Ern brachte dagegen an dieser Stelle eine

Und nun dies: (Mi. 02.06.2004:: Herbert Weber,

'Ludwig Czimatis', Seite 43, in Solinger Mosaik, herausgegeben von Wilhelm Rosenbaum, Solingen 19??.)

Und nun dies: (Mi. 02.06.2004:: Herbert Weber,

'Ludwig Czimatis', Seite 43, in Solinger Mosaik, herausgegeben von Wilhelm Rosenbaum, Solingen 19??.)